Aviso que este es un cuento de miedo: trata de un pueblo, de un ogronte y de una nena. El ogronte no tenía nombre, pero la nena, sí: algunos la llamaban Irenita, y yo la llamo a mi modo: Irulana.

Conviene empezar por el ogronte, porque es lo más grande, lo más peludo y lo más peligroso de esta historia.

No todos los pueblos tienen un ogronte. Pero algunos tienen, y éste tenía.

Cuando se terminaba la tarde y el sol se ponía rojo (porque en los cuentos también se ponen rojos los soles), la cabeza peluda del ogronte brillaba como la melena de un león inmenso. Y la gente del pueblo sentía mucho miedo.

La gente, en cuanto se despertaba a la mañana, pensaba: ¿Cómo habrá amanecido el ogronte hoy?

Era importante saber cómo había amanecido el ogronte. Por ejemplo, si el ogronte estaba resfriado, había que reforzar las puertas y las ventanas para que no se abrieran de golpe con los estornudos. Y no se podía sacar a pasear a los perros demasiado chiquitos porque podían rodar calle abajo y volarse hasta la orilla del río.

En cambio, si el ogronte se ponía a picar cebolla (las cebollas crudas y las nubes del amanecer bien cocidas son las comidas preferidas de la mayor parte de los ogrontes), había que salir con botas, y hasta con botes llegado el caso.

Si estaba contento y carcajeaba, había que guardar los floreros en los roperos para que no se cayeran al suelo con los temblores.

Si se ponía a cantar, había que envolver con trapos los espejos.

Y si estaba enojado… Bueno, todos cuidaban mucho que el ogronte no se enojara.

Siempre le decían: “Buenos días, señor Ogronte” y “Buenos noches, señor Ogronte”, con muchísimo respeto. Y todas las tardes iban hasta el pie de la montaña y le dejaban canastos repletos de cebolla, vacas muy gordas y flores de colores raros. Y le hacían una gran torta para el día de su cumpleaños. Y le cantaban canciones para que durmiese. Todo para que no se enojase. Pero igual un día el ogronte se enojó.

Se enojó porque sí (¡vaya uno a saber por qué se enojan los ogrontes!).

Se notó que se había enojado porque empezó a gritar y a rugir y a mover los brazos en el aire como un molino. Y porque sus dientes enormes (no se imaginan ustedes lo enormes y lo filosos que son los dientes de los ogrontes enojados) brillaban más que su melena del atardecer.

El pueblo entero se arrugó de miedo.

De miedo a que lo comieran. Porque ya se sabe que los ogrontes, cuando se enojan, se comen pueblos enteros, con sus casas, sus personas, sus calles y sus kioscos. Y sus perros. Y las petunias de sus jardines. Y sus tarros de galletitas. Y sus boletos capicúa. Y sus estaciones, con trenes y todo.

La gente salió corriendo. Algunos iban con las orejas tapadas (taparse las orejas no protegía del enojo del ogronte, pero al menos ayudaba a que sus rugidos molestasen menos).

Pero yo dije al principio que éste era el cuento de un pueblo, de un ogronte y de una nena. Ahí está la nena – ¿la ven? – es esa de rulitos en la cabeza: Irulana. Es la única que no corre.

A mí no me pregunten por qué no corrió Irulana. Vaya uno a saber por qué no salen corriendo las Irulanas cuando vienen los ogrontes. Los que contamos los cuentos no tenemos por qué saberlo todo.

Yo lo único que sé es que Irulana no corrió sino que se sentó a esperar en un banquito.

Tal vez era muy valiente.

Tal vez era un poco chiquita.

Tal vez estaba demasiado cansada.

Se sentó en un banquito verde en una calle vacía (todas las calles estaban vacías en ese pueblo).

Cuando se terminó la tarde y el sol se puso rojo, la cabeza peluda del ogronte brilló más que nunca. Los dientes brillaron más todavía, y rugidos enormes sacudieron el suelo.

Irulana tuvo miedo. Y más miedo tuvo cuando vio que el ogronte se empezaba a mover.

"Ahora viene y se come al pueblo", pensó Irulana.

Y, efectivamente (no se olviden de que yo avisé que éste era un cuento de miedo): en cuanto llegó la tarde el ogronte empezó a comerse el pueblo. (Ya sé que esto es terrible, pero qué se le va a hacer, así son los ogrontes).

Empezó por el ferrocarril: enroscaba las vías en un dedo y después las sorbía como si fueran tallarines.

Masticaba las casas como si fueran turrón. Y de tanto en tanto les daba un mordisquito a dos o tres árboles que había arrancado de raíz y que llevaba como un manojo de apio en la mano.

(Miren: acá la dibujante se asustó tanto que dejó el dibujo sin terminar y salió corriendo)

Fue haciendo arrolladitos con las calles y se las masticó despacio. La plaza la dobló en cuatro como un panqueque y se la comió con gusto (seguramente era dulce). Si alguna petunia se le escapaba de la boca la empujaba con el dedo hacia adentro.

Y comió y comió. Se lo comió todo (tengan en cuenta que los ogrontes son muy grandes y este era un pueblo chico).

Bueno, ahora el que se achicó es el cuento, porque empezó con un pueblo, una nena y un ogronte, y ahora ya no hay más pueblo. No hay nada más que una nena y un ogronte.

Y nada pero nada más.

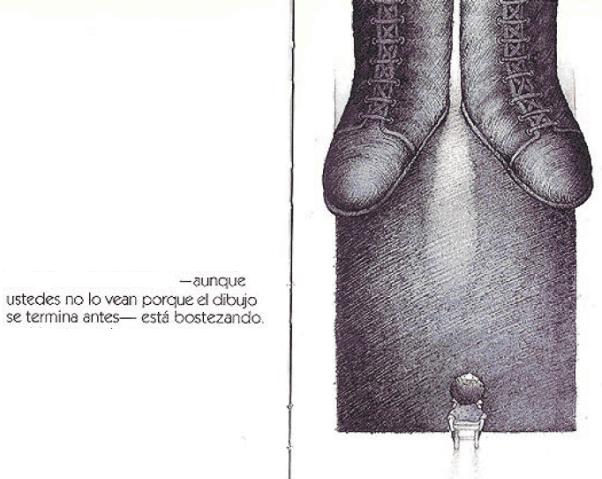

Nada de nada: ni un arbolito, ni una petunia, ni un vestidito de muñeca, ni un colador de té, ni una polilla, ni la pelusa de un bolsillo. Nada más que Irulana en su banquito y un ogronte enorme que –aunque ustedes no lo vean porque el dibujo se terminó antes- está bostezando.

Está bostezando porque a ese ogronte, siempre que se comía un pueblo entero, le venía el sueño.

Pero Irulana no sabe que el ogronte bosteza. Tiene tanto miedo que cerró los ojos.

El ogronte da uno, dos, tres pasos más (y los pasos de los ogrontes llevan muy lejos) y, justo justo cuando está por descubrirla a Irulana en su banquito, se queda dormido. (Acá en esta página está todo un poco movido porque el ogronte se quedó dormido de golpe y cayó al suelo haciendo mucho ruido.)

Ahí fue cuando Irulana abrió los ojos y lo vio. Parecía una montaña, pero seguramente era un ogronte porque las montañas no usan botas lustrosas ni cinturones de cuero. Y roncaba, además, como sólo roncan los ogrontes.

Irulana era una nena valiente, pero también era chiquita, y se sentía sola. Cualquiera se sentiría solo en el lugar de Irulana. No tenía nada en el mundo. Nada más que un ogronte dormido y un banquito verde. Y eso no es nada. Es muy poquito.

Sobre todo cuando el aire se pone negro y se viene la noche oscura.

Oscura pero oscura oscura, oscurísima y oscura. La luna no había salido todavía y las estrellas estaban demasiado lejos.

Esta página de acá está toda oscura y toda vacía. Así de oscuro y de vacío estaba el mundo.

Entonces Irulana se puso de pie en su banquito, que, como estaba tan negro todo, ni siquiera era un banquito verde, y gritó bien pero bien fuerte, lo más fuerte que pudo gritar: ¡IRULANA!

Eso gritó. Una sola vez. Y, aunque Irulana tenía una voz chiquita, el nombre resonó muy fuerte en medio de lo oscuro.

Y el nombre creció y creció. La i, por ejemplo, tan flaquita que parecía se estiró muchísimo (no se quebró, porque era un i muy fuerte), y se convirtió en un hilo largo y fino que se enroscó alrededor del ogronte, de la cabeza del ogronte, de los pies del ogronte, de las manos del ogronte, de la panza inmensa donde estaba todo el pueblo.

Y la r se quedó sola en el aire, rugiendo de rabia, porque las r rugen muy bien, mejor que nadie.

Y la u se hundió en la tierra y cavó un pozo profundo, el más profundo del mundo.

Y entonces la r, que rugía como una mariposa furiosa, hizo rodar el ogronte hasta el fondo de la tierra.

En una de esas ustedes ponen cara de "no puede ser", y se ríen y dicen que una palabra no puede hacer esas cosas. Y yo digo que sí puede. Prueben, si no, de decir una palabra importante, una sola, en medio de la noche oscura y al lado de un ogronte…

La "lana" de Irulana se hizo un ovillo redondo y voló al cielo para tejer una luna. Hizo bien, porque entre una lana y una luna no hay tanta diferencia. Entonces la noche se iluminó.

Aquí está, toda iluminada. Ahora sí se puede ver bien lo que pasa en este cuento. Hay un ogronte enterrado en un pozo muy profundo, tan profundo que casi ni se ve que lo ataron como un matambre. Y hay una nena chiquita que mira la luna llena desde arriba de un banquito.

Parece que no hubiera nada más pero, si miran bien, allá lejos, en el fondo de la hoja, hay un montón de gente que vuelve. Si acercan la oreja al papel, tal vez oigan la música. Porque traen guitarras, violines y panderetas. Vienen a fundar un pueblo.

Y este cuento se termina más o menos como empieza: "había una vez un pueblo y una nena.

Ogronte, en cambio, no había (algunos pueblos tienen ogronte, pero éste no tenía)…” Es un cuento un poco igual y un poco diferente.

Eso sí, seguro que no es de miedo.

FIN